Olympus Multi-Storied Photodiode Sensor

一般相機為了得到較佳的色彩還原

會在感光元件前加一塊紅外線濾鏡(IR filter)

但濾鏡本身是有厚度的

在隔絕紅外線的同時,也會造成可見光(RGB)在影像邊緣的入射角度太大而產生色散,導致畫質下降

色散示意圖,來源: Canon HK官網

所謂光學為影像之母

以光學起家的Olympus從4/3時代就很重視感光元件是否能吃到直射光

這樣的堅持也造就許多4/3銘鏡,畫質非一般依賴數位修正的鏡頭可比擬

啊,扯遠了

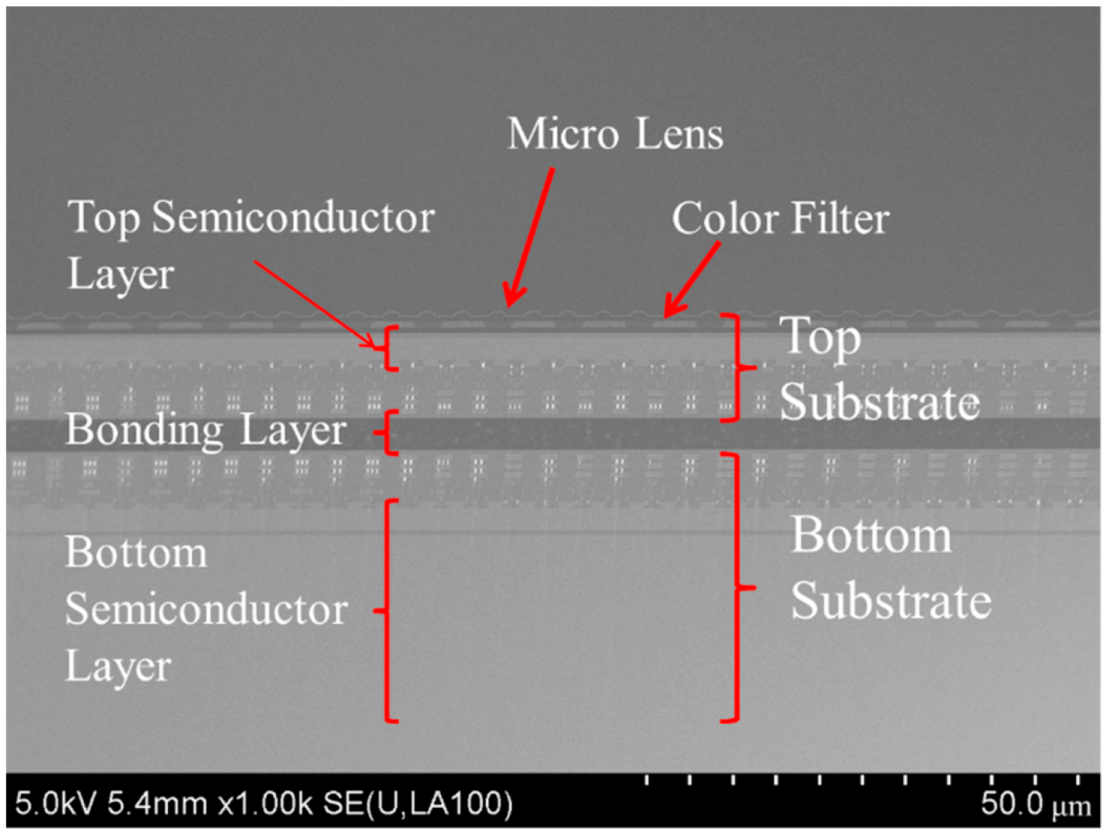

這篇論文發表的技術內容主要是將sensor分成上下兩層

RGB色彩層 & IR紅外線層上下兩層分別收光

這樣的堅持也造就許多4/3銘鏡,畫質非一般依賴數位修正的鏡頭可比擬

啊,扯遠了

這篇論文發表的技術內容主要是將sensor分成上下兩層

RGB色彩層 & IR紅外線層上下兩層分別收光

Figure 2 in paper

當光線穿過Color Filter時

可以在上層(Top Substrate)取得可見光(RGB) + 紅外光(IR)的資訊

得到一張由可見光(RGB) + 紅外光(IR)組成的影像,且稱此圖為Image RGBIR

Figure 6 (a) in paper

所以會再得到一張紅外光(IR)形成的影像,且稱此圖為Image IR

Figure 6 (c) in paper

透過演算法計算將紅外光從Image RGBIR去除,概念如下的計算

Image RGBIR - Image IR = Image RGB

(當然論文內的實際計算沒這麼單純就是了...)

最後就能得到只有可見光RGB的影像啦~

Figure 6 (b) in paper

只能說Olympus對於光學品質真的很講究啊

為了減少紅外線濾鏡造成的畫質損失,如此大費周章的改變感光元件架構

還好Olympus的醫療部門很賺錢,可以讓相機部門這樣砸大錢做研發(誤

[後記]

延伸自此篇論文得到一個發想

如果可見光RGB的濾鏡也利用上下分層的結構,而非Bayer陣列來過濾的話

就可以讓像素數或單位像素面積大幅提高!

概念大概是這樣的

將感光元件分成三層

第一層上方不加任何濾色片(Color filter)

因此在第一層可以得到可見光R + G + B

在第一層和第二層之間加入洋紅色(Magenta)濾色片,將綠色過濾掉

因此在第二層可以得到可見光R + B

最後在第二層和第三層之間加入藍色(Blue)濾色片,將紅色過濾掉

因此在第三層可以得到可見光B

類似於論文中的概念,將不同層的影像資訊相減

Layer 2 - Layer 3 = Red

Layer 1 - Layer 2 = Green

如此即可還原出RGB三色,又可有效利用感光元件珍貴的面積

[更新]

發想到此架構後

覺得這種架構要馬就是有其技術/物理限制,不然就是已經有人提出來

畢竟我這種外行都能想到的作法,鑽研感光元件設計的工程師不可能沒想到

果然...Bigma做到了,並實作出量產品DP1

其Foveon X3感光元件就是利用色光不同波長的穿透率來達成

Wiki

沒有留言:

張貼留言